Interview with Kei Tanaka (Graphic Artist)

グラフィックデザイナーの田中啓が 手がけるブランド、バイアスドッグス

グラフィックアーティストとして、かれこれ20年以上にわたって活動を続ける田中啓。Instagramで定期的に発表される数々の作品に加え、企業ロゴのデザインなども手がけている。名前こそ知れ渡っていないものの、彼の作品の中にはEvisen Skateboardsのアパレル、ボードのグラフィックや、野村訓市が主催するパーティー『MILD BUNCH』のロゴなど、Silver読者の方々にとっても馴染みのある作品が多く存在しているのだ。また田中は、コロナ禍においてもよりアーティストとしての自身のスタイルを追求し続けるためのメディアとして、BIAS DOGS(バイアスドッグス)というアパレルブランドを立ち上げている。業界の裏方的な立ち位置から、数多くの人々の記憶に残る作品を発表し続けてきた田中啓のアーティストとしての価値観に迫る。

遊びの延長線上から生まれる価値観を大切に

幼い頃からグラフィックや世界のあらゆるデザインに触れることが多かったという田中。学生の頃にはすでに自身が描いたグラフィックをTシャツにするなど、現在仕事としていることを自然と遊びの中で行なっていたのだという。

「ずっと何かを模写したり、ネタを見つけてパロディーみたいなものをつくったり、当時から好きで続けていました。それが結局ブランドを始めるときの1番のコンセプトに繋がってくるのですが、”遊びの延長線上から生まれる何か”という感覚は大切にしています」。

幼少期から模写やデッサンなど、手描きでのアプローチに没頭していた田中だが、今も彼のグラフィック作品は一部の作品を除いて手描きで制作されている。鉛筆からペンタブレットへと、時代の変化に伴ってツールは置き換わったが、今でも変わらずに貫いているスタンスのひとつだ。

そういった過程を経てきた田中にとって、それまで続けてきたデッサンやドローイングが仕事になるきっかけを作ったのは、東京で過ごした20代に出会った人々の存在が大きいという。

「当時はレイヴカルチャーが全盛で、日本でも毎週どこかでパーティーが行われている時期があったんです。その時一緒に遊んでいた際に繋がった人脈は、そのまま今でも続いてることが多くて。自分がグラフィックを描いていることを話すと、『だったらこれ頼める?』みたいな感じで仕事のオファーが来るようになり、それが徐々にライフワークになっていきました」。

こうした背景からも、田中がアーティストとして遊びの延長線上から生まれる価値観を大切にしていることを理解することができるだろう。

既視感を散りばめたグラフィック群

田中の作品をジャンルで表すとすれば、アプロプリエーションアートが最も近しいジャンルといえるのかもしれない。アプロプリエーションアートとは、マイク・ビドロやリチャード・プリンスなどのアーティストがこの分野の代表的な存在として名前を挙げられることが多いが、平たく言えばコラージュやサンプリングという技法を手段の一つとして用いて制作したアート群のことだ。

「幼少期から模写やパロディーというものをやっていて、サンプリングによって作られたモノや作品に何か惹かれるものがあるんです。そもそも自分の頭の中だけでできるものはたかが知れてると思ってて。だから制作過程では外から色々な要因を取り込んで、コントロールできないカオスを作る。そうすることで、そこから出て来た作品に自分が意図しないことが起こるようにしむけてるんです。それをさらに咀嚼して、、、みたいなことを永遠と繰り返していく、その作業の連続なんです。それが楽しい」。

近代彫刻の父とも称されるフランスの彫刻家、オーギュスト・ロダンの『私は何も発明しない。再発見をするだけだ』という言葉がある。田中のサンプリングについての考え方には、この言葉と通ずる部分があるのではないだろうか。

「まずインスピレーションの引き出しを一杯にするんです。『なんかいいな』ってものをひたすら集めていると、そこからふっとアイディアが生まれてくるんです。そのアイディアを膨らませたり、逆に壊したりできる要素をさらに集めていってあとはひたすら手を動かす。手を動かすことで新たな発見ができることが多いですね。だから腕を組んで考え込むってことはなくて、考え込みながらも手は動かし続けます。デジタルツールは便利なので、色々とオート化したり単純化できる部分もあるんだけど、そこはあえてアナログでやる場合とと同じ工程で作業します。それによって起こる作業ミスから発見できることもあるので、そこでもハプニングに期待してるんです」。

確かに田中の作品には、どこか既視感を感じるものが多い。それは数多くのサンプリングソースから独自の感覚のもと、紡ぎ出された作品であるからだろう。

音楽好きであった父親によって、家にはレコードが数多くストックされていた。特にウェザーリポートのファーストスタジオアルバムとウェス・モンゴメリーの『A DAY IN THE LIFE』のアートワークは幼少期の田中にとって身近だったアートのひとつ。「初めて見た時は海に浮かぶヨットを上から撮った写真だと勝手に思っていましたが、注意深く見てみるとガラスの割れ目だということに気づいて。視点や切り取り方次第でこうも表現の幅が広がるものかと感動したんです」。田中の作品作りへの姿勢やサンプリングに対する考え方の原体験といえる。

作品作りの価値観をアパレルにも反映する

世界的なパンデミックによって余儀なくされた不自由な生活も、今ではそれぞれが失った時間を取り戻すように前を向いて新たな一歩を歩み始めているように感じる。それが起こった当時はそれぞれこれからどうすべきか先行きが見えず、迷いが生じたこともあっただろう。それは田中も同じであった。

「世の中の流れを受けて仕事がストップしてしまった時に、ふと思ったことがあって。グラフィックデザイナーという仕事柄、基本的にクライアントがいて明確な目的があって、割と受け身な部分があることも多いんです。もし、ある時急に『自由に好きなものを作っていい』となったら、自由に好きなものが作れるのか?というモヤモヤがずっとありました。忙しさにかまけて蓋をしていたその問題が、パンデミックで自由な時間ができたことで急に現実的な問題になった気がして。それで自分の本当に好きなもの、影響を受けたものをベースに納得のいく作品づくりを実験的に行う土壌としてBIAS DOGSというプロジェクトをスタートさせたんです」。

ブランドを作り上げた背景には、いちアーティストとしての挑戦や情熱が込められている。だからこそBIAS DOGSにはシーズンごとにコレクションを定期的にリリースするという概念が存在しない。コレクションにおけるテーマもまた然りだ。それは田中がアーティストとして真摯に自己と向き合い、様々なしがらみから解放され制作されるピュアなアートワークたちが、そのままアパレルとしてアウトプットされているから。そんなブランドとしての姿勢に共感し、国内で最初に取り扱いを行ったのが、ドーバーストリートマーケットというのも合点がいく。

「BIAS DOGSではグラフィックを一色刷りで表現することが多いです。アートワークが網点(印刷物の濃淡を表現するための小さな点)になった時の味わいが好きですね。それぞれのアートワークによって最適な網点の大きさをそれぞれ細かく設定しています。アートワークの作画中は、網点でプリントされた時にベストになる描き方を意識しています」。

一色のみのインクを用いてアートワークが刷られているが、計算された色の濃淡によって自然と立体的に見えてくる。細かいポイントであるが、こういったところにもアーティストとしての表現方法への挑戦やこだわりが垣間見えてくる。

「作品に対しての説明を求められることが時々あるんですけど、難しいですね。言語化した途端に本質からずれてしまうというか、言語化できる前段階をサンプリングすることで生まれる文脈を使ってグラフィックで表現しているんだと思います。だからこそ見る人によってそれぞれ感じることは違うと思うますし、育った環境やこれまで見てきたものによっても全く違う見え方になると思うんです」

アートワークそのものは新しくも、どこか引っかかるような心地の良い既視感。新しいけれど、どこか懐かしいそれがあるからこそ田中の作品には、言葉にできない魅力やそれによって呼び覚まされる何かを感じ取ることができるのではないだろうか。これからも私たちのまだ見ぬ『既視感』を生み出し続けてくれることだろう。

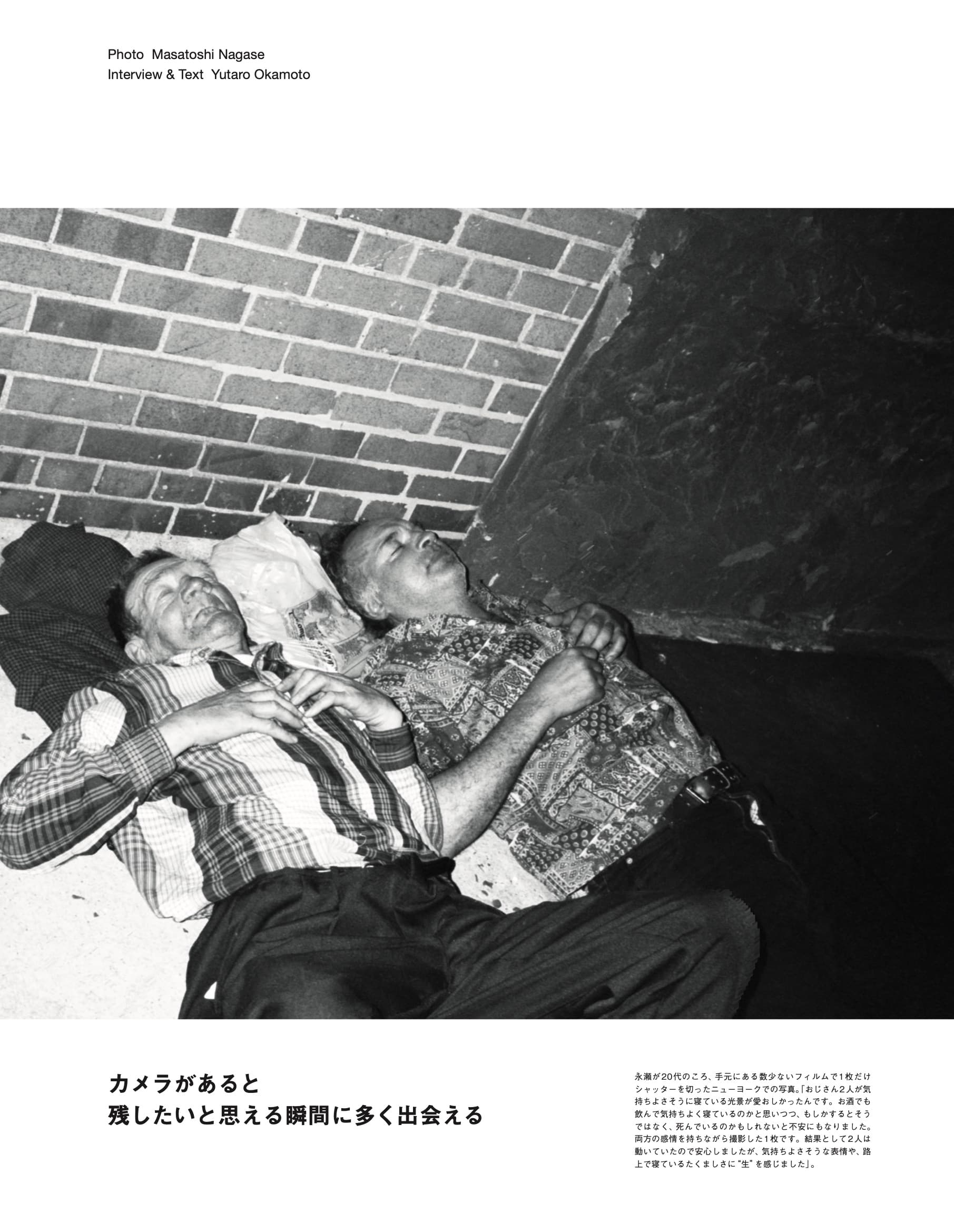

by BIAS DOGS

4月末にリリースされた最新のアイテムから一部抜粋。

アートワークにはスカル(骸骨)などクリーンな時代にあえて暴力を感じさせる要素や、アメリカ的なマッチョな男らしさを感じさせる要素、どこかで見たことのあるようなキャラクターなど実に様々なものから着想を受け製作されたアートワークが施されたアイテムとなっている。

| Photo Mikuto Murayama | Interview & Text Shohei Kawamura |