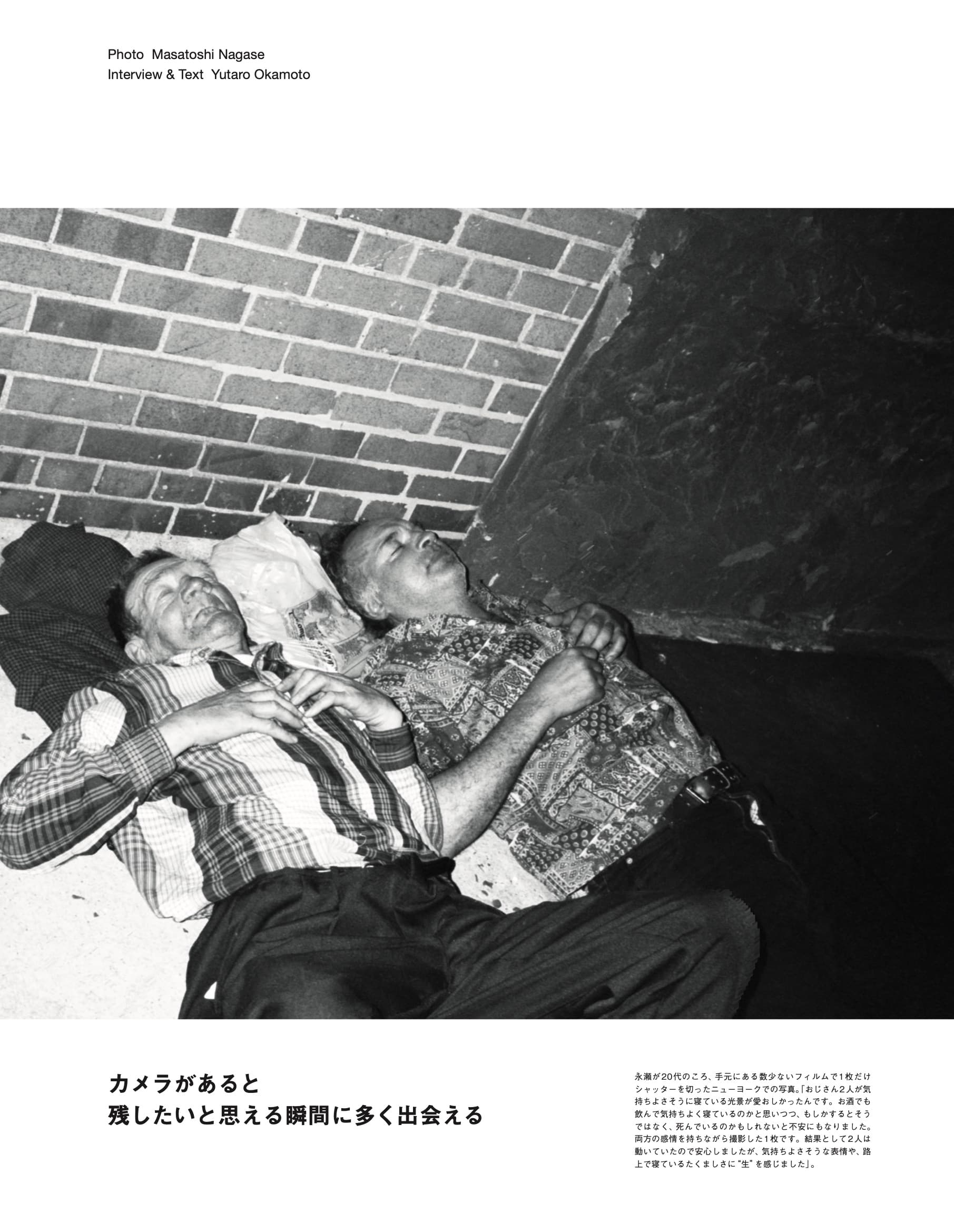

Product for Feelin Good by Yataro Matsuura

ライカでしか撮れない美しさがある 松浦弥太郎

in 1964 &

Noctilux 1.2/50mm built in 1967

「ライカをはじめて手にしたのは、20代の頃。NYに行った時に現地で写真の仕事をしていた友人に教えてもらったのがきっかけでした。話を聞いているうちに、どうしてもNYでライカを買いたくなり、その時に買ったCLというM型に比べると少し小さめのライカのカメラが最初です。それから、フィルムのライカを旅先では必ず持ち歩き、写真を撮っていくうちにその魅力に取り憑かれていきました。当時、カメラやレンズはシャープネスを追求していた他社に比べ、ライカのレンズは描写の美しさを追求をしていました。今でもその描写性がライカの大きな魅力の一つだと思います。ライカで撮ると被写体だけではなく、その周りの空気まで映る感じがするんですよ」。近代写真の巨匠である木村伊兵衛もライカの使い手として、同じく「空気まで映る」と評価していたことからも、撮ったその日の温度や湿度、光など撮影者が感じていたことを描写することにライカが長けていることがわかる。松浦の著書にも度々、自身が撮影した写真がエッセイとともに添えられていることが多く、その温度感のある写真のほとんど全てがライカで撮ったものだ。ライカ歴30年の中で色々な機種を使い続けてきた松浦だが、自身のことを「ライカ病ではあると思うが、コレクターではない」と話す。現在所有しているアナログカメラは、この1964年製M2ブラックペイントと1967年製ノクチルックスのみだからである。

「この組み合わせに行き着きました。過去にはM3ブラックペイントの1stロットを持っていたこともあったのですが、僕には不相応でした。M2は、35mmのファインダーがありジャーナリスト向けとも言えるカメラなんです。その道具っぽさがちょうど良いと思いました。それに、僕の好きなライカのオールドレンズは手磨きで、個体差があるんです。同じものでもその個体差によって、使ってみると自分の感覚に合わないということがある。プリントしてみて気付くこともあります。そうやって、試しながら自分の理想を探し続けていきます。このM2とノクチルックスは自分と合っていて、シャープネスやグレーゾーンの描写などすべてが自分にとってばっちり。これはもう一生買い替えないんじゃないかなと思っています」。

描写性だけではなく、コンパクトなサイズに美しい造形も大きな魅力であるライカ。このM2もブラックペイントの表面が所々、剥げていて真鍮が剥き出しになっているが、それがまた侘しく美しい。松浦はこのライカを今どう使っているか聞くとこう答える。

「旅先だけではなく、いつも机の上に置いてあるので、自分の生活の中で綺麗だなって思った時にその光景を撮ることが多いです。ライカのレンズは開放で撮るのが基本なので、明るい屋外よりも部屋の中で撮るのがちょうどいい。ノクチルックスの“ノクチ”とは“夜”という意味で、本来、暗いところで撮るレンズなんです。だから屋内や外でも夕方に撮ることに向いています」。

アナログ特有の癖を理解しながら、それを楽しむ松浦だが、デジタルカメラやスマートフォンで手軽に写真が撮れる現代において、松浦にとってフィルムのライカの魅力とは何か。

「僕も普段、仕事でデジカメやスマートフォンでも写真を撮ります。でもデジタルで撮った写真とアナログのライカで撮った写真を比べるとやっぱり別物。もちろん、フィルムはコストもかかる上、露出も自分で測って写真を撮るわけなので、その1枚に対するプロセスが全然違います。その写真を撮るという行為が、自分の気持ちの向き合い方やものを観る感覚に繋がるので、その行為自体がとても価値のあることだなと思います。現代において、そんな時間が非常に豊かに感じます。フィルムを1ロール、36枚撮ったとしても成功して撮れているのは2、3枚だったりします。でもその失敗も良い。成功した数枚の写真は、決してデジタルで何回シャッターを押したとしても撮れない写真なのだから、と僕は思っています。そうした豊かな行為を、僕にとって最も美しく記録してくれる道具がこのライカなんです」。

Right 30年ほど使い続けているというドンケのカメラバッグ。「ポケットが多いため旅行の時などカメラ以外のものを入れるのにも便利」と松浦は話す

松浦弥太郎

松浦弥太郎 1965年、東京都生まれ。エッセイスト、クリエイティブディレクター。2006年から 2015年まで「暮しの手帖」編集長を務める。現在は多くの企業のアドバイザーも行う。

| Photo Kengo Shimizu | Interview & Text Takayasu Yamada |