Brand Interview LEMAIRE

クリストフ・ルメールとサラ=リン・トラン 二人が話す貴重な言葉

パリ東部の街、ブザンソン出身。文学を専攻したのちにファッションの道を志し、名門美術大学、アトリエ・セーブルを卒業。いくつかのメゾンのアトリエでキャリアを積み、1990年に自身の名を冠したブランドを設立した。一方で、ラコステやエルメスといった世界的ブランドでもデザイナーやアーティスティックディレクターを歴任している。

サラ=リン・トラン

やはり出身はパリで、育ちはニューヨーク。20代になって故郷へと戻り、出版業界に身を置いたのち、2009年に以前より親交のあったクリストフ・ルメールのアトリエにデザイナーとして参画。その後、2016年にはブランド名をルメールへと改称することで、ふたりによる共同デザインであることを改めて世に示した。

着る人の個性が表れる服づくり

ただただ、そこに誇りを持って

日々新たな服が現れては、また情報の中に埋もれていくこの時代。積極的な自己発信はファッションブランドの急務となった。そんな現代にあって、ルメールというブランドは今もなお、話題性の獲得や注目の喚起ではなく自分たちの本懐たる服づくりと向き合い、かつ確かな支持を得続けている稀有なブランドだ。露出にも慎重で、プリントメディアに登場することも稀なデザイナーのふたりが、今回はインタビューに応じてくれた。

「唯物論という資本主義の宗教の醜さや混乱、馬鹿らしさと距離を置くこと」。ものづくりの考え方や姿勢において、自らがシンプルであり続けるために心がけていることはあるかとまず尋ねると、クリストフ・ルメールはこう答えた。意志が滲んだ強い物言い。その後に彼はこう続けた。「テクノロジーの取り入れ方にもすごく気をつけているよ。特にソーシャルメディアには疑念を抱いてる。一歩下がって考える時間を作って、呼吸を整えて心を開くようにしてる。スクリーンから目を離して足元の地球を、季節のリズムを感じるんだ。一般的に認められていることや押し付けられていることに常に疑問を持って、センスの良いものを探すようにしているね」。

温故知新の精神が

コンテンポラリーの鍵

ブランドが始まってもう30年の歳月が過ぎたが、当初から今日までそのミニマリズムは変わらない。多くのメゾンがタイポグラフィやグラフィックなどを積極的にものづくりに取り入れるようになっても、いまだにルメールの服には表立ったロゴのひとつも見当たらない。2009年にアトリエに加わり、長年ともにデザインを手掛けてきたサラ=リン・トランはクリストフ本人の日常着についてこう語る。「彼自身は毎日同じ服装をしているけれど、その中にも一見ほとんどわからないバリエーションがあるの。彼の心の穏やかさと知恵がそこに表れているのかも」。

ルメールは、着る人の個性が際立つ服だとよく言われる。それは彼らの大切な理念でもあり、そのクリエイションにこれ見よがしな主張が入らないのもそのためだ。あくまで現代的で、クラシックさは漂うも元ネタ探しをして楽しむような懐古的デザインともまた違う。しかし、そこにはやはり歴史からの学びが少なからず活かされているとふたりは断言する。

「ファッションも建築やアート、デザインなどのあらゆるクリエイティブな仕事と同じように、過去から学ばずにゼロから生み出そうとすることは馬鹿げていると思うよ。現在をちゃんと理解して未来を創造するためには過去について知る必要があるから。僕たちはハイファッションやストリートファッション、ワークウエアにミリタリーまで、ファッションの歴史から多くのことを学んでる。その上で、過剰に敬意を払い過ぎないようにして、過去をリファレンスにして遊ぶことも重要」とクリストフ。

サラ=リンは「私たちはファッションの歴史にすごく興味があるの。それはデザインが人々の慣習とどれだけ深く結びついているのかを理解するのに役立つから。ポケットの形やステッチの種類、肩のラインに色まで、ひとつひとつのチョイスには意味や機能がある。だからこそ、学ぶことが重要なんです」と言う。彼女に自身のワードローブについて尋ねると、そんな視点を物語るかのような答えが。「ルメール、ルメール、ルメール、古着、ルメール、古着という感じ(笑)。あとは組み合わせが自由な、ソフトな色合いのものがあるくらいです」。

彼らは常に自分たちの作る洋服を試し、批判することでアップデートし続けている。そうした試行錯誤の先で品の良い美しい色合いや、無駄が省かれ洗練されたデザインが生まれるわけだが、装飾を最小限に留める分、必然的にルメールのものづくりでは素材が持つ表情の重要性が高まってくる。それが顕著に表れているのが、“モールデッド”と呼ばれるレザーアクセサリーのシリーズだ。

まるで樹脂のように滑らかで、曲線の美しさが目を引く“タッコバッグ”。ベジタブルタンニンのカウレザーは厚手ながら重厚感は払拭されていて、上品さの中にどこかポップさを感じさせるたたずまいに。フロント全体が大きなフラップになっていて、やはり同素材で作られた内側の収納部とぴったり重なるのが心地よい。

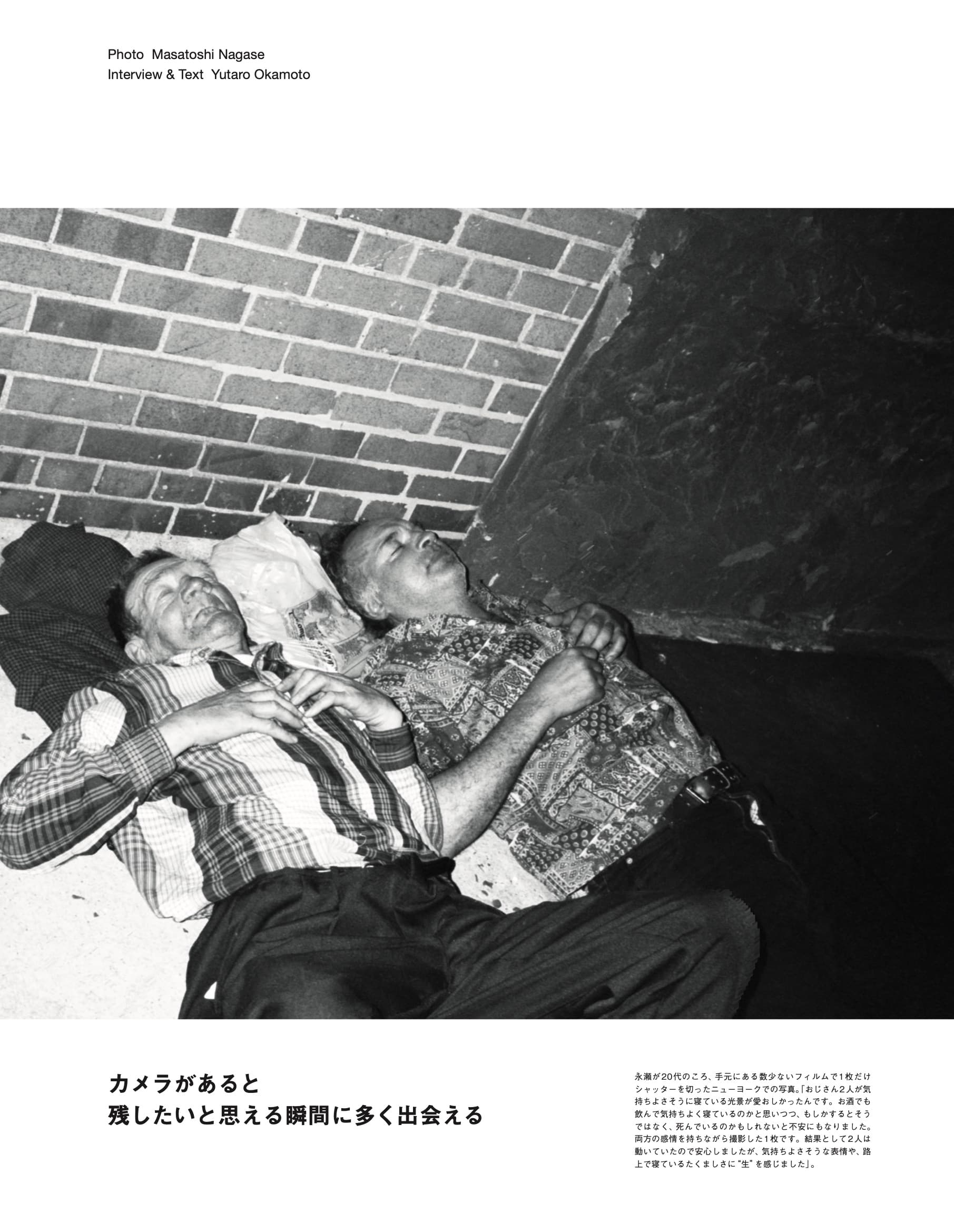

描き出された人々のエネルギー

その裏側にも多くの手仕事が

模した形がそのまま語源になった“カメラバッグ”や、シェル型の“カルロスバッグ”など、アイコニックなそのデザインに対して見覚えがある人も少なくないだろう。これらのアイテムはすべてスペイン南部の街、ウブリケにある専門の工房で手作りされている。ウブリケは世界有数のレザークラフトのメッカとして、熟練した職人が集まり多くのメゾンが皮革製品の生産を行っていることで知られるエリアだ。「コロナ禍によって、今まで以上にブランドにとって本質的な部分に集中するようになりました」というサラ=リンの言葉が示す通り、こうした品質へのこだわりは彼らが求めるエレガンスを具現化させるために欠かすことはできないもの。職人たちの技術があってこそ実現したものという意味では、この秋冬コレクションの“スミナガシ”も好例と言える。

ルメールではマーブル紙と水彩絵具から派生したオリジナルプリントを2015年より展開しているが、今季のマーブルプリントは特に日本の版画からのインスピレーションが色濃い。本来はインクを浮かべた水面に紙をそっと置いて転写するのが伝統的な墨流しの手法だが、ルメールではコットンポプリン生地に柄をプリントし、それをウィメンズのコートやドレスなど、3つのアイテムに取り入れている。これらはパリ2区、フランス国立図書館のすぐそばに居を構え、古書の修復などを手がけるアトリエ・ラ・フォリーとそこに籍を置くフレデリック・ペレティアという人物の協力の元、過去7年に渡って続けられてきた。その作業場には顔料がずらりと並び、ブラシや画板などの道具類がひしめいている。「この藍色のエプロンと、筆を拭くための古い布が僕の仕事着。普段は裸足で黙々と作業しているよ」と語るフレデリックの姿は、まごうことなき職人のそれだ。

そうした背景から生まれるプロダクトを内包し、発表された今季のインスタレーションムービーは優しい陽が差し込んでいたこれまでのランウェイとは打って変わり、真っ黒の世界で性別や年齢、出自も様々なモデルが縦横に交差し、闇から現れ、また闇へと消えていくという異色なもの。その意図についてサラ=リンは「これは凝縮された都市なんです。散歩していたり、物思いにふけっていたり、そういう人々の日常のシルエットやエネルギッシュな様を、ブラックは抽象的なスクリーンとして映し出すの。ストリートや人々の個性が服に命を与える様子を思い描いている。ブラックはイマジネーションのための空間を作ってくれるんです」と語っている。

彼らの言葉を聞くほどに、ルメールというブランドの主人公は服ではなく、それに袖を通す人間なのだと改めて実感させられる。明確なイメージとこだわりを持ち、それを形にするために日々切磋琢磨しながらも、1着の洋服の裏側にある努力やこだわりを饒舌に語ったり、物を取り巻く付加価値に傾倒することの無い、ニュートラルで地に足のついた服づくり。自らの手を動かしてレザーを加工し、グラフィックの原画を作る人々がクラフトマンなら、等身大の上質な洋服を追求し続ける彼らもまた職人だ。何が必要で、何が余分か。きっと彼らの目にはそれが見えている。

インタビューの最後に、日本に向けたメッセージとして「俺は豆腐屋だ、豆腐屋は油揚げやがんもどきぐらいはつくれるが、トンカツはつくれない」という小津安二郎の言葉を引用したサラ=リン。彼女の文学的なユーモアが詰まったこのフレーズに、彼らのつくり手としてのアティテュードが垣間見られるように、思えてならない。

アトリエ・ラ・フォリーのスタジオにて、2021年の秋冬コレクションで登場したマーブルプリントのコートを羽織ったモデルの東日登美と娘のAkari。東は今季のインスタレーションにも登場しており、クリストフは「シーズンを超えて同じモデルと仕事をするのが好きなんだ。彼らも私たちと一緒に進化していくから」とつぶやく。

◯LEMAIRE

https://eu.lemaire.fr

| Photo Osma Harvilahti Estelle Hanania | Interview & Text Rui Konno | Edit Takayasu Yamada |