Creators Talk About DRIES VAN NOTEN

ドリス ヴァン ノッテン 自身のラストショーにあたって

2025年春夏で、ドリス自らが手掛けるコレクションは幕を閉じた。卓越したテーラリング技術と多彩なフラワーモチーフ、ファブリックの追求など独創的なエレガンスで我々を魅了し続けてきた。華麗な栄光をさらに追想するべく、ドリス ヴァン ノッテンを敬愛するクリエイターにその魅力を自身のアーカイブとともに語ってもらった。

Creative director, Journalist

濃厚な美意識は

他にはないレアケース

「ドリス ヴァン ノッテン(以下DVN)、2025年春夏コレクションが店頭に並ぶ。それは単なる“新作”ではない。DVNのデザイナーであり、創業者であったドリスが手掛けた最後のコレクションとなる。自らのブランドにおけるデザイナーとしての引退を表明し、そのラストコレクションが単なるランウェイではなく、ショー前のカクテルとショー後のパーティーまで含んだ“スペシャル・イヴニング”となったあのショーだ。2024年6月22日、僕はパリ郊外の会場に居た。特別な意味を持つ特別なショーに駆け付けたドリス所縁の人々…と共に。四角柱の巨大な塔の様なプロップの大画面に映しだされた38年分のフッテージ、それを冷静に見ようとしても流石に心は平静ではない。だが、そこでメランコリックに成り過ぎることは、ドリス本人によって丁寧に準備された引退と、そのクライマックスでもあるスペシャル・イヴニングに対しても、見る目が曇ってしまう…と僕は自分の感情を抑えた。つとめて冷静に見たコレクションは、やはりとてもDVN的であった。それは何か?と言えば以下の様に要約できる。トラッドマインドに支えられたリアリティーのあるメンズ服。その一方でジェンダーを超える魅力が具現化された素材や色、ディテール。リラックス感とヌケ感。しかしチャレンジングなデザイン。これらは1991年に初めてショーを見たパリのセント・ジェームズ・ホテルから不変のエレメントである。そして上記を含み、他の要素にも細心の気配りで通底するのがドリスの“美意識”と言って差し支えないだろう。およそあらゆるデザイナー・ブランドで、その内部でも外部視点でも使われる単語が美意識だ。しかし現存する何百のデザイナー・ブランドに於いて美意識とその徹底が体感できる存在はどれくらいあるのだろう。そのレアケースがDVNである。いや、極論すればドリス以外に僕はこれほどの濃さで美意識を感じるデザイナー・ブランドは現在挙げられない。シャツ1枚、刺繍1つ、ステッチ1本、生地と柄の色。あるいはショーのインビテーションや場所選び、キャスティングからショールームのケータリングに至るまで、全てが吟味され丁寧に選ばれていることがバイヤーに、そしてバイヤーや店舗や販売員を通して購買者にも伝わる。ドリスが構想したモノはこうしてお客様のこころに届く。我々は彼が継承しようとしているものを、つまり遺産ではなく“生き続けるもの”として、喜びとともに身に着ける。それは今春・夏のみならず、次回作である2025年秋冬コレクションにも脈々と生き続けていることを僕は1月のパリで確認した」。

栗野宏文

1953年、NY生まれ。1989年にユナイテッドアローズの創業に参画。近年は上級顧問とクリエイティブディレクションで同社と関わりながら、ジャーナリストとしても活動中。

Graphic Artist, Art Director

生き生きとした花のように

強くて美しいプロダクト

「10代にウォルター・ヴァン・ベイレンドンクに衝撃を受けたときに同時にドリス ヴァン ノッテンの存在を知りました。それから20年後、僕はとある海外のイベントのビジュアルを蜷川実花さんとコラボレーションする形で3年ほど制作していました。毎回、実花さんの撮影した写真を僕 がコラージュして新たなグラフィック表現に変換するようなアートワークでした。その度にZINEも作って来場者にプレゼントしていたのですが、そのZINEを実花さん経由で観たドリスが大変気に入ってくれて、翌年のコレクションではテキスタイルやキービジュアルに展開されました。僕のなかでドリスのイメージのひとつに美しい花があります。毎回コレクションではテキスタイルに繊細な花のモチーフが入って鮮やかな服に昇華されていた記憶と重なり、この話があったときは驚きもありましたが、スッとイメージできるものでもありました。私たちが特殊な印刷で制作した色味を損なうことなく、むしろさらに鮮やかに仕上がった服へのプリントやランウェイで動くその服達は、さらに生き生きとした花のように、強く美しいもので感動しました。ドリスはこういった間接的に関わる人間をもすぐ虜にするような圧倒的な物作りとこだわりをもった、唯一無二のアーティストだと思います」。

Yoshirotten

クリエイティブスタジオ、YARの代表。グラフィック、空間、映像、インスタレーションまで視覚に関する分野を横断して様々な表現方法で社会をデザインしている。

Stylist

流行りの迎合ではなく

普遍的なデザインの追求

「今季のラストコレクションは、クラシックな素材やテーラリングを基盤にしながらも、職人技や革新的な技術を融合させたモダンなアプローチが際立っていました。 テーラードジャケットには、繊細な手刺繍やビーズが施され、クラフトマンシップの温もりが感じられました。透け感のある素材を幾重にも重ね、独自の色彩を生み出したルックや、花柄のピースのみで構成されたロマンティックな表現。グロッシーな光沢を持つジャケットに異素材の花柄パンツを合わせたスタイリングは、彼の美意識の集大成とも言えるもの。そこには、ファッションへの深い愛情と、布地・縫製・染色・ 刺繍といった職人技への揺るぎないリスペクトが込められていました。ブランドの魅力は、流行に迎合するのではなく、時を超えて色褪せない普遍的なデザインにあると感じています。彼の服を選ぶことは、単なるトレンドの追求ではなく、個人のスタイルや価値観を映し出すことであり、私のワードローブの中心でもあります。ドリスのデザインは、ブランドの個性を押し付けるものではなく、着る人の個性を引き出し、アイデンティティの一部として機能します。だからこそ、彼の服は一過性の流行に流されることなく、時を超えて長く愛され続け、ラグジュアリーファッションの中でも、際立つ存在なのだと思います」。

宇佐美陽平

メンズファッション誌を中心に、ブランド広告やアーティストのスタイリングを手掛けるスタイリスト。豊富な経験を生かして、近年ではショップディレクションにも携わる。

Stylist

小さく綺麗な花を添えてくれる

見たことのないありふれたもの

「あるシーズンで、“見たことのない、ありふれたもの”とドリス本人が語っていました。私が好きな理由は、まさにこれ。例えば、マルタンやマックイーンは、見たこともないすごいものを作る天才。ドリスも天才だけれど少し違う。それは、ありふれたものだから。彼のセンスによってありふれたものが、見たこともない素晴らしいものに形作られていく。私は無地のデザインを多く所有しているのですが、ベーシックなデザインのようで、退屈なベーシックではない。どこかすごく気が利いている。毎日のリアルなワードローブに、小さく綺麗な花を添えてくれます。そして、ショーの在り方も素晴らしい。肝心のコレクションのことよりもセレブリティやインフルエンサーをピックアップするブランドやメディアが年々増加しているなか、ドリス ヴァン ノッテンは違う。世界中から集まったジャーナリスト達が新しいコレクションに緊張しながら、そしてワクワクしながら向き合っているんです。そこは私の中でとても神聖な気持ちになれる場所。6月にパリで行われたメンズのラストコレクションは、息を飲むほど美しく、少し儚く、そして非常に力強く、本当に涙がでました。ファッションに対して真っ直ぐで、濁りなく透明で綺麗な水のようなドリスというデザイナーを、心から愛しています」。

飯田珠緒

90年代よりスタイリストとしての活動を開始。ウィメンズのモード誌を中心に広告など幅広く手掛け、ファッションはもちろん、音楽の造詣も深い。

Designer

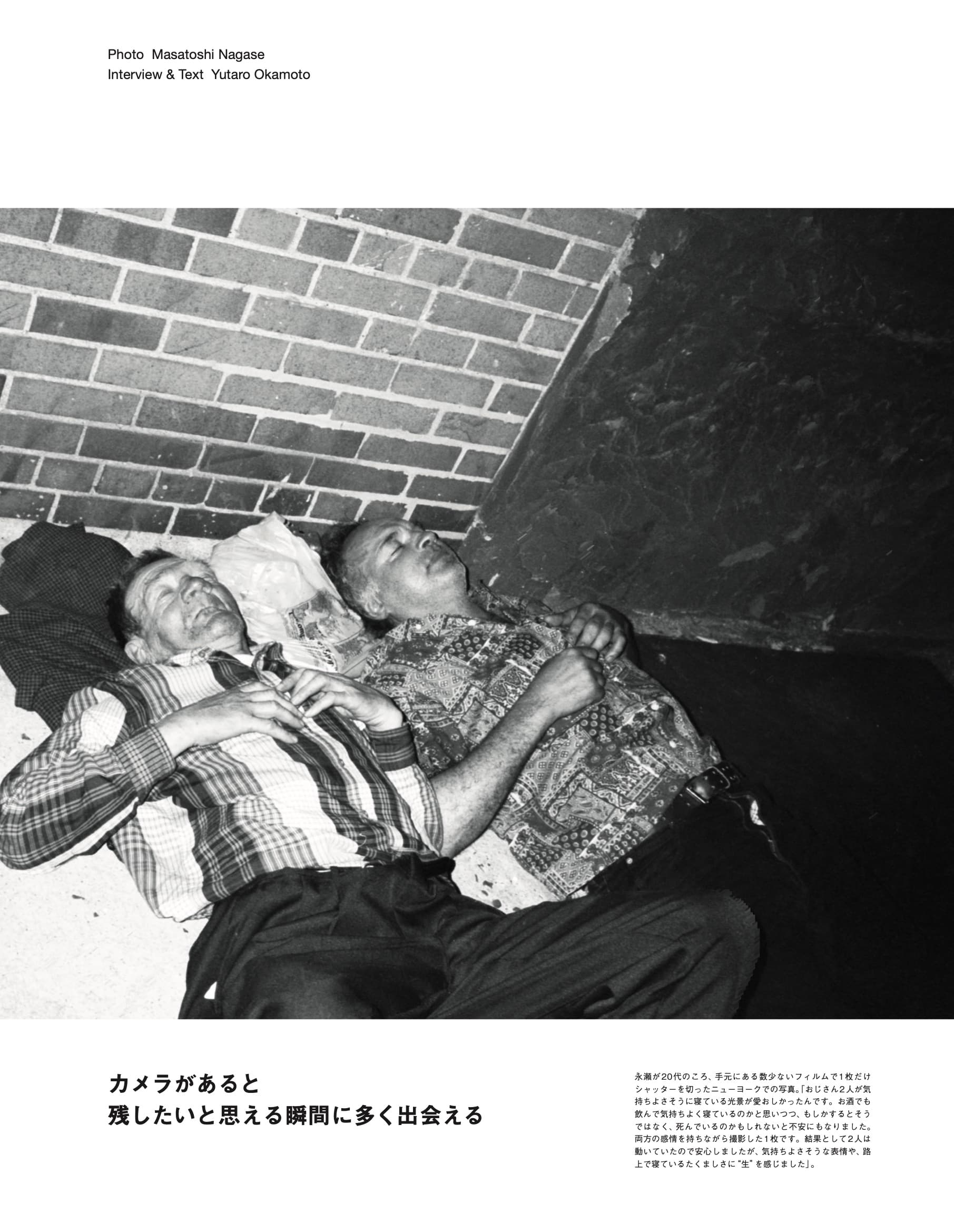

Right パリ装飾美術館にある18世紀~20世紀のアーカイブのプリントを取り入れた2014SSシーズンのもの。

人が着る日常着を前提に

纏う楽しさと勇気を与える

「アントワープ王立芸術アカデミーに入学して、初めて洋服について学びました。アカデミーでは洋服を作る際にまずはコンセプトデザインを大事にするので、どうしても見た目の強さにおいてのデザインを重視しがちですが、本来の意味での洋服をデザインするということや、ファッションデザインの本質を教えてくれたのがドリス本人であり、そしてその服たちでした。特に思い入れ深いプロダクトは、入社して初めての給料で購入した、アーサーハリソン社のフランネル生地を使用した6つ釦のジャケット。それまでのジャケットに対する先入観を変えてくれた1着です。花柄のシャツジャケットは、今では当たり前なのかもしれませんが、約10年前の自分にはレーヨン素材をシャツ仕様仕立てのジャケットに使用することや、着用した時のスタイルまでもがとても斬新で、私のデザインの視野を広げてくれました。ドリスの服には、新しい価値観を追求する姿勢がありながら、人が着るということを前提として、日常着としても成立させる正しさが共存しています。また、服を纏う楽しさ、一歩踏み出す勇気を着る人に与えてくれる。そのバランスこそがドリス ヴァン ノッテンの魅力であり、ドリス本人から教わった事。今の自分のブランドでも大切にしていることです」。

中島輝道

アントワープ王立芸術アカデミーを卒業後、ウィメンズデザインのアシスタントとしてドリス ヴァン ノッテンに入社。その後、イッセイ ミヤケでの経験を経て2022年より自身のブランド「TELMA」を設立した。

Editor

時代を超越するデザインは

人間的な豊かさからくるもの

「花柄のワンピースで何回、人前に立っただろう。大事なトークショーにはファーのついたトップスのセットアップを着て行った。編集長時代の私はどう見てもドリス贔屓だったが、寛容なスタッフと読者に見逃してもらっていたと思う。その1枚に袖を通して鏡の前に立つだけで、よし!自分は大丈夫だ!と思える。心が折れて自信をなくした時も勇気が出る。服から自分が愛されていると感じる。その感覚を読者にも伝えたくて、折に触れドリスを推した。“シーズン性の強いデザインを買うと次のシーズンに着られなくなるからやめなさい”とかつて大先輩からアドバイスされたことがある。高価な買い物はなるべく普通のデザインが無難。それはよくわかる。でも、私はそのシーズンを代表する服を好んで買った。“おととしのだよね”と言われてもなんてことない。だって、ドリス自身が世の中のうわべの流行なんて気にしない人だから。パリで、ミラノで、何が流行っていようと、彼の関心は季節の花々と緑に溢れた美しい庭と、植物にピッタリのインテリアと星がきらめく夜空だけ。東京ドーム6個分の自然豊かな庭があるんだから、わざわざ都会の雑踏に出かけて行って意味のない会話でワインを飲むなんて馬鹿げてる。コレクションのたびに、飛行機のファーストクラスではなく、スタッフ達と一緒にアントワープのはずれからパリまで列車で行く人なのだから。これからも私のワードローブでは、ずっとドリスの服が微笑んでいてくれる。最後に、ドリスには長い間たくさんの人たちにその魅力を伝えてくれた素晴らしいPRの方がいる。通常のラグジュアリーブランドのPRは会社都合などで異動や転職が多く、長年1人の人が担当することは稀だ。ブランドを熟知してきちんと我々に伝え続けてくれる媒介者がいてこそ、ブランド本来のメッセージが心に響くのだ。この場を借りてドリスファンを代表して心からの感謝の気持ちを伝えたい」。

中島敏子

カルチャー誌「relax」の副編集長を経て、2011年にファッション誌「GINZA」の編集長に就任。2018年にマガジンハウスを退社し、現在はフリーランスとして活動する。

| Photo Ryuta Arakaki | Text Tatsuya Yamashiro |