Interview with Atsuhiko Mori (WACKO MARIA Director)

ワコマリアの森敦彦が話す 東京の面白い人やカルチャー

超越した面白味に

森敦彦

世界に向けて発信していく

東京って面白いという感覚

東京らしいとはどういうことか。ひとつには、街から生まれる形にカルチャーミックス感が宿されているということだと感じる。ブランドが確立したスタイルの上に音楽や映画、アートなどの要素が盛り込まれ、ファッションという形でアウトプットされる。その洋服は、ある人にとってはストレートにすんなり受け入れられるものであり、ブランドのことをまったく知らない人が見れば、なぜこんな形にまとまっているのかがわからなかったりする。そんな、世界の中でも稀有な発展を遂げる東京らしいものには多面性がある。見方を変えれば、また違った魅力が見えてきたりする。つまり、洋服としてカッコいいと思うこともあれば、アートピースとして完成されているものだと感じたりもする。

ワコマリアのプロダクトに感じられるのは、そんな東京独自のカルチャーミックス的個性だ。もちろん、カルチャーがツギハギに合わさっているというのはではなく、一貫したテイストがすべてのプロダクトに落とし込まれており、ワコマリアとは何かを1着ごとの洋服が語る。奇をてらったシルエットのものはなく、メンズファッションの定番でもあるシャツなどのウエアをキャンバスに、ワコマリアの世界観が柄、グラフィック、イラストなどによって構築されていく。ブランド名を聞いただけで、脳裏にスタイルがふわっと浮かび上がってくる。それだけ明確なスタイルを持ちながらも、デザインという面で実に多彩な表現をする。これまた、ワコマリアが東京らしいと考えられる所以だが、ディレクターの森敦彦は2005年のブランド設立時から、東京をどう捉えていたのだろうか。

「当初から東京っていうのは意識してたね。今でもそうなんやけど、面白いことやってるなー東京!って思われたい。日本を世界トップクラスにしたいって感覚は今も常にあるね」。

森がワコマリアをデザインする上で、念頭に置いているのは、世界の中にある東京だ。

「何でもかんでも世界トップクラスになるのが好き」という根底にある考えから『このブランド、面白くない?』という打ち出しを東京から世界に発信し続けている。そして「世界レベルになりたい」と考えている。東京や日本の中でトップと認められるのではなく、ワールドワイドに捉えたときに、東京っぽいよね、と感じられるもの。普遍性を伴うプロダクトでありながら、ワコマリアが持つ個性をスタイルとして世界に打ち出し、そこにしかないプロダクトを体験した人に「東京っていいよね、日本っていいよね」と捉えられることを意識しているという。

東京の面白い人との繋がりが

膨大な知識を蓄積させていく

森が考える『世界の中における面白い東京』はどう形成されていったのかを辿ると、周囲にいる人間から受けた影響が多分にあるようだ。ワコマリアがスタートして以降、森のクリエイションはブランドを介して繋がった人からもたらされた情報によって、より広がりを持っていった。それは、先輩からのものであったり、クルーの仲間やスタッフからの話であったりする。

「自分の感覚的な部分も大事ではあるけど、誰から薦められたものであるかは大事やね。面白い人から教えてもらうものが面白いってことはもちろんあるけど、それだけじゃなくて普段の会話でスタッフにも、最近何か面白いものない?って聞くことも多い。面白いことを言ってくれる人が好きだね。そこでいくと、自分と同い年くらいで面白い人は多いかも(笑)。ヒロシくん(藤原ヒロシ)然り、訓市くん(野村訓市)然り。本当は下の世代(ワコマリアクルー)にこそ、どんどん面白くなってほしいけどね。普段から、面白い人たちを見ているんだから、なんで面白いのかを観察して、それを超えていけばいいんじゃないのかって(笑)。クルーの1人1人がスーパースターになるのが最終目標。まあまあ難しい話やけどな(笑)」。

ここで森が話す面白いというのは、「変態っぽさがある人」を示す。周囲から見ると変態的と思うほどに自分の好きを探究し、徹底的に掘り下げていくような人物のことだ。先ほど、名前が挙がった森と同世代の人物もそういった変態的な人物だろう。

「何を極めるにしても変態っぽさがある人は何をやろうが好き。突き詰めている本気の変態は、突き詰めてないように見せるでしょ。全然普通、当然でしょって顔をしてる、オレみたいに(笑)」。

そんな変態的な知識量を持つ面白い人間との繋がりから、アートをはじめとするカルチャーが自身に落とし込まれ、ブランドのプロダクトに投影されていき、その表現が幾重にも重なっていくことで、ワコマリアは日本を代表する東京らしさを感じるブランドになっていった。PARADISE TOKYOに行ったことがある人間なら、その膨大なレコード量に驚いた経験があるだろうが、森は音源をディグるように自分が気になることを掘り下げていく。

「新しいものを掘るときは大体、暇つぶしから入るね。映画も写真集もそう。誰かにオススメを聞きながら、自分が知らないものをひと通りチェックしていく。常に新しい楽しみがほしいと思ってるし、どんなジャンルでも世界トップクラスのものを見るのって楽しいでしょ。そうやって面白いことの積み重ねをしていって自分も面白い人間になりたいし、面白い人間が増えれば、東京という街も勝手に面白くなってくると。そういうことに尽きるよね。そうやってずっと楽しめたらいいなって思ってる」。

この考えに、森が常にフレッシュな気持ちで東京を楽しんでいる感覚が凝縮されている。

そのようにカルチャーミックス感がワコマリアから感じられるのは、音楽を軸に置きながら、映画やアートの要素があるからだ。ワコマリアがプロダクトの製作に挑む際、アイディアを形にしていくため、大きなムードボードを製作する。各々の意見を壁に貼りだし、ひと目でわかるような形で作っていく。実際に貼られているのは、映画のワンシーンや音楽、映画作品のジャケットアートワーク、古着の写真など。気になったものは携帯で画像を拾ってきたりもする。洋服を作るからといって、洋服のリファレンスだけではない。ピンポイントに決め込んでいくのではなく、発想の余地を残しつつイメージを膨らせていきやすいようなボードになっているが、これも「そっちの方が楽しかったりするだろう」という理由から。そうして生み出されるのが、リリースの都度世界中で話題を集めるコラボレーション作だ。

今季のコレクションにおけるコラボプロダクトを振り返ると、直近ではビギー(ノトーリアス・B.I.G.)、映画『羊たちの沈黙』や昨年もリリースされたバスキア(ジャン=ミシェル・バスキア)とのアロハシャツなどが目を惹く。パッと羅列しただけでも、それぞれ異なるジャンルとの共作であると同時に、誰もが知っているようなビックネームばかりが並ぶ。

「今季もいろいろとコラボレーションしているけどバランスは意識している。感覚の話になるから、ちょっとわかりにくいかもしれないけど、並べたときに面白いかどうか、バランスが取れているかどうか意識しているね。コラボレーションしたいものっていうのは常に頭の中にあって、それをどう実現していくかってことを考えたり、どんなおもろい事やろか!?と想像したり。そう考えると、毎日がゲームであり修行でもあるよね。何事も毎日練習あるのみ(笑)。タランティーノ映画のワンシーンにもあるでしょ。『上達するのに1番大事なことはなんだ?プラクティスだ』っていう台詞。タランティーノが言ってんねんからなあ。そんな風に映画のワンシーンのひと言に本当に感化される。毎日、その一瞬を楽しんで生きている感じ」。

森が言うのは、2009年に公開された映画『イングロリアス・バスターズ』でブラッド・ピット扮するアルド・レイン中尉が放ったもの。ちょっとしたユーモアを交えての台詞だが、こういった部分からもクリエイションを刺激されている。タランティーノ映画と言えば、ワコマリアは同監督の名作『パルプ・フィクション』とのコラボ作を今年の3月にリリースしている。コラボレーションに関しての引用として、こんな言葉が森から出てくる点にブランドが敬愛するカルチャーの一端が感じられる。

また、今季のプロダクトを見ると、いわゆる海外もののコラボレーションだけではなく、春画をモチーフとしたアロハシャツも展開されている点に惹かれる。江戸という意味で東京的だと感じるし、日本の伝統的グラフィックでもあるのだが、ここについては「海外とのコラボレーションが続いてたし、たまには春画にもフォーカスしようと思って。個人的にも日本画が気分やったのかもしれない(笑)。春画に関しては喜多川歌麿が1番ヤバいと思う。葛飾北斎もやね。死ぬ直前に『絵がやっと上手く描けるようになった。もっと生きていたらもっと上手くなるのに』っていうことを言ってたという北斎のエピソードがあって、そういうのがめっちゃ好きやね」。変態的な求道者を好むという話にも通じる、森らしい独自の好みがプロダクトに反映されていることが窺える。

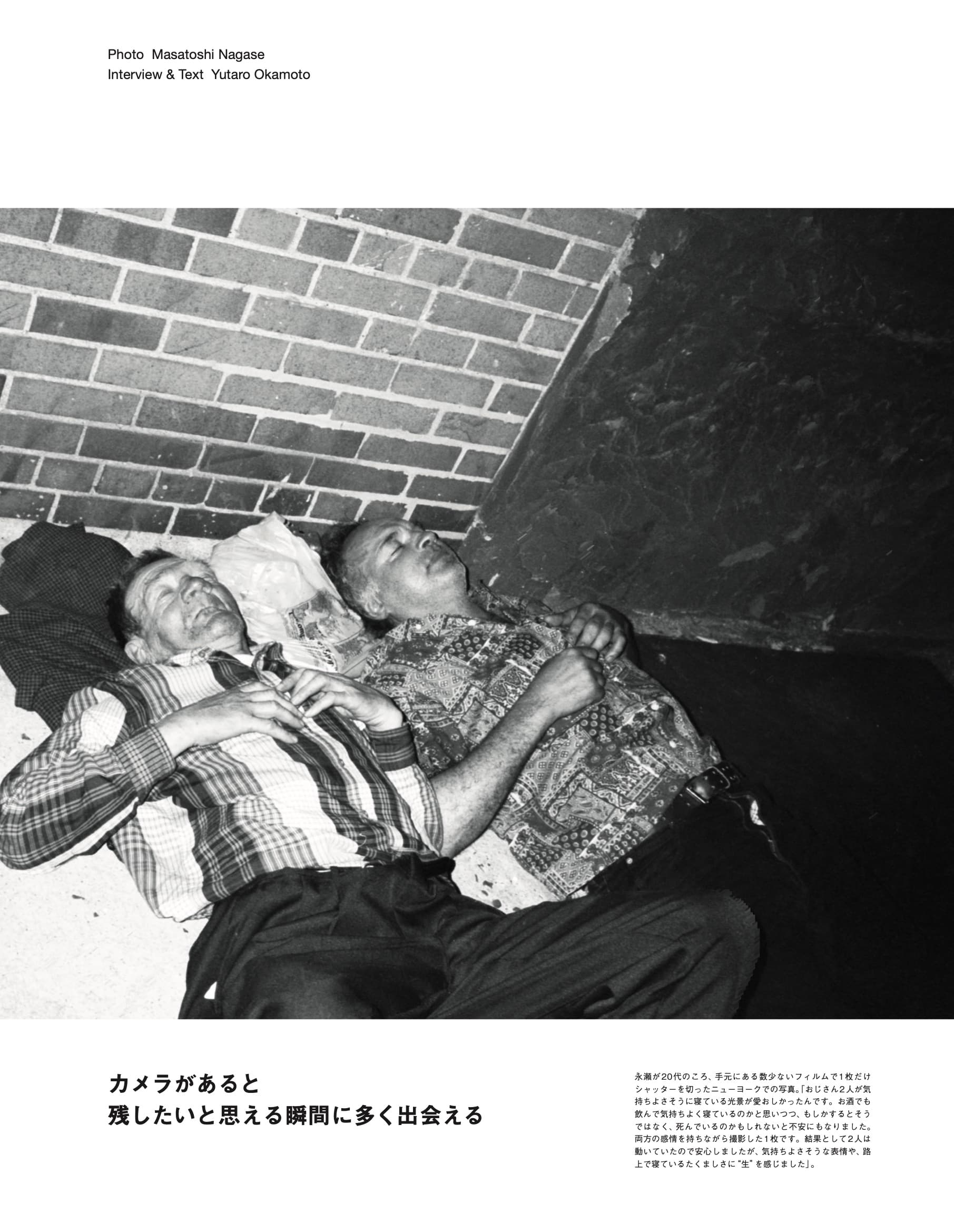

L to R

Shirt [× THE SILENCE OF THE LAMBS] L to R ¥38500 ¥36300 THE SILENCE OF THE LAMBS TM & ©︎1991 Orion Pictures Corporation. ©︎2020 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Shirt [× JIM JARMUSCH「THE DEAD DON’T DIE」] ¥38500 ©︎Focus Features and Eleven Productions, inc. Shirt [× Larry Clark「TULSA」× WACKO MARIA × Stie-lo] both ¥38500 ©︎Larry Clark; Courtesy of the artist and Luhring Augustine, New York. Shirt both ¥36300 Shirt [× TIM LEHI] ¥44,000 by WACKO MARIA (PARADISE TOKYO)

会話やイメージの余地を残し

真新しい発想を生み出す方法

前述の『ブランド独自の感覚による面白いバランス感』については、森1人ですべてを決定するのではなく、ワコマリアクルーで相談がなされて決められていく。クルーとのセッションを大事にするのも同ブランドならではの絶対的な特徴だ。体験してきた音楽や映画、アートをプロダクトに落とし込む際に、まずはクルーの話を聞き、それぞれ異なる意見を吸い上げて、よく吟味した上でまとめていくという作業をすることが多いのだそうだ。

「勝手に自分が全部決めちゃうよりも、そのほうが楽しそうじゃない?みんなでどんなものが好きなのかを話し合って最終的な方向を決めていった方が、ブランドに関わる全員が盛り上がるような気がするんだけどね。コレクションのそれぞれに、オレらが好きなことや、その時々の自分たちのムード、グルーヴ感が詰まっている感じ」。

面白い人間とは何かについての話にもあった通り、森はクルー1人1人との繋がりを重視しながらブランドを構築していっている。とは言え、ひと言にワコマリアクルー全員で作っているというほどに簡単な作業ではない。みんなで取り組むというイメージを前提として「今後、みんなで(ワコマリアを)作っていくというレベルは上げていきたい。そうなれば、今よりもさらに楽しくなっていくと思っている。クルー感はめちゃくちゃ出していきたい。ついて来れなかったら、それは放っておくし、それぐらいの冷たさはある(笑)。だけど、本心で、みんなでやっていきたいね」。冷たさはあると言いつつも、何よりもクルーを大切にする愛が伝わってくる言葉だ。森が目指すのは、さながらFCバルセロナのようなオールスターチームなのだ。

同時に、クルーメンバーは世界の中の東京を自分たちの流儀で発信し続け、驚くような面白い価値観を提示し続ける共犯者でもある。こうして生み出されるワコマリアのプロダクトを前にすると、改めてコレクションテーマなどが知りたくなる。今季にしかないコンセプトはあるのだろうか。その答えは「いつも大体一緒。記憶にあるカッコいい映画のシーンに合うかどうか、普段聴いているカッコいい音楽にのるかどうか。東京、カッコいいでしょ?日本、カッコいいでしょ?ってみんなが思うような服作りをしていきたい。そういうイメージを打ち出し続けていきたい」。

森を中心にワコマリアが世界へ発信する東京というカルチャーミックスな表現は、東京ならではの面白い人との繋がりの中で培われていく中で見出されたものであり、そこに大勢の人間の膨大な知識の記憶が絶対的なオリジナリティを生み出し、いつしかワコマリアでしか生み出せない世界観を作り上げた。そのスタイルを世界のどこかで見たとき、東京のワコマリアというブランドが他と異なる特別な存在だと感じさせられる。そして、東京ってカッコいい、すなわち「天国東京」という言葉に行き着くのだ。

森敦彦

1972年生まれ。ワコマリア、ディレクター。ブランドの根底にある音楽を中心とするカルチャーをジャンルレスに発信するサウンドクルー、KILLER TUNES BROADCASTの主宰。

| Photo Yusuke Yamatani | Text Ryo Tajima | Edit Shohei Kawamura |